|

改革开放之初,港商凭借毗邻深圳的地理优势,捷足先登跨过深圳河投资兴办实业,形成了香港与深圳“前店后厂”的双赢发展模式。深圳,给广大港商提供了发展的平台,而众多优秀的港商通过自身努力,获得了成功发展的果实,也推动了深圳经济的发展。

借改革开放的“春风”,在曾经的“福地”珠三角,天时、地利、人和曾催生了一大批优秀的港资线路板企业;走过30年,21世纪初的深圳,市场经济逐渐变得规范,企业积极转型升级,而在人口红利渐渐消失、成本高企、环保压力以及台商步步紧逼、内资崛起等多重因素挤压下,珠三角特别是深圳的港资制造企业运营显得日益艰难。除了建滔系积极垂直整合布局全国外,我们看到的是港商的撤退和犹豫:依利安达、中山添利、美维、惠州王氏、超毅纷纷转卖或与外资整合线路板工厂,曾经的深圳标杆线路板企业至卓飞高也在投资内蒙通辽铩羽而归,其余厂商少有亮点……挟先发优势、占区位之便的港资企业,何以在进入21世纪初便有心无力、徘徊不前?从港商数十年来的发展脉络,或许我们能剖析各种原由,并给线路板企业以警醒和启发。

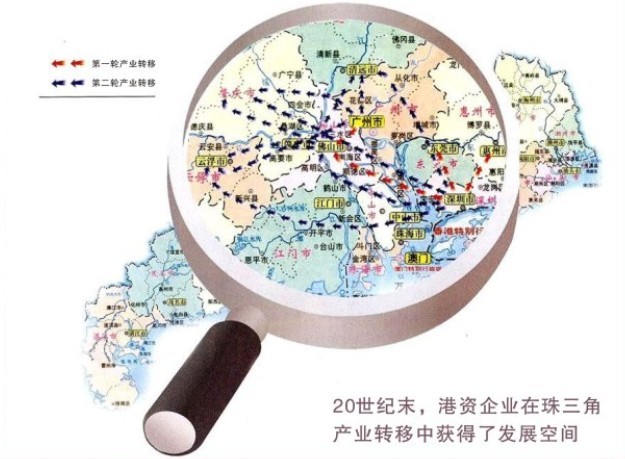

深圳 曾经的桥头堡 深圳是港商投资最早、最为集中的地区之一。随着开放后深港两地联系的不断加强,港企在深投资、规模日益扩大。香港回归的第一年,深圳新设立港资企业只有745家。然而,回归后的第10年,同比已增加了两倍,2007年,港资企业在深圳投资超420亿美元,深圳已成为港资进军内地的桥头堡。这是港资企业在深圳高速发展并逐步走向辉煌的一段时光,同时更是深圳外资经济得以发展壮大的难得的一次历史机遇。深圳市工商局一位分管外资工作的负责人坦言,绕开港资企业,深圳的外资经济真不知该从何说起,可见港资对线路板企业的重要性。 回顾80、90年代,第一批深圳的线路板企业如景丰、华发、华丰、金世亨、永捷等,大都带有港人的身影,最初的设备、技术、人才、管理莫不借鉴或是脱胎于香港线路板企业,如第一家线路板厂华发即有香港陆氏公司的合资。90年代,香港本土线路板工厂陆续北迁珠三角,成就了华南线路板产业的同时,也让港商获得了更大的发展空间,至卓飞高、景丰、金士亨、恩达等这一批最早的港资引领了当时的产业潮流。由于香港线路板厂商最早开始于大陆投资设厂,长期以来,港商一直扮演大陆线路板产业领先投资者的角色,也主导珠三角甚至整个大陆线路板产业的发展方向,占据了重要的市场地位。据IEK统计,2004年港商对大陆线路板产值约贡献三成左右的比重。然而,随着台商大张旗鼓地逐步进驻大陆地区,并将大陆视为第二生产基地,进入21世纪以来台商已对港商造成莫大的冲击与威胁,使得港商在整个中国大陆线路板制造业的主导地位面临到强大的挑战。

九十年代,香港制造业大量涌进深圳和珠三角地区,投资曲线跃上高点,进入新世纪,珠三角对于港商的吸引正在逐步降低。自2004年下半年开始,广东珠三角地区受到能源、土地、劳工、人才短缺的影响,令区内港资企业的成本持续上升。而港商在珠三角的工厂,有一半属于“三来一补”企业,它们多数从事劳动力密集生产,通过租赁厂房设立工厂,工业增值较低,所以生产资源短缺对生产成本的影响自然较为严重。作为劳动密集型制造业的PCB港企,自然首当其冲。长期以低廉价格维系的代工经济模式正在接受考验,珠三角传统的经济增长已走到十字路口。以外向型出口订单为主的港资线路板企业,面对台商的产业链抱团、内资的低端抢夺,一时没有了足够的应变能力。 2008年的元月,入冬的珠三角正在经历一场前所未有的转移之痛:上千家鞋厂倒闭,万余港企面临关闭潮,更多数量庞大的中小企业计划迁离这里。“人民币持续升值、原材料涨价、工资成本上升、招工难、出口贸易受抑、政策频繁调整,刚刚又颁布实施了《劳动合同法》和‘两税合一’新政,我们的头上悬起了一把把刀!”2008年1月1日实施的《劳动合同法》,被认为是给了部分企业决定迁离的最后一掌。其实,与新《劳动合同法》一道于2008年1月1日开始实行的还有一部法律,即新《企业所得税法》,其要点是将外资与内资税率并轨,让内外资企业最终站在税率的同一起跑线上。新税法不仅改变了税率,还将区域优惠转为产业优惠,而珠三角港资投资集中的几大产业基本不在税率优惠范围之内。 港资的命运,其实早在新税法获得通过之时就已经决定。新税法将外资税率由15%左右提高到25~30%左右,而此前绝大多数港资厂利润来源于税收优惠这一块。试想:现在世界上还有几个行业能够获得10%左右的利润率?至此,中小港资破产撤资之势已成。 除了成本的上升、税收优惠不再导致利润空间狭小之外,中低端制造的惨烈“红海”也是港企的内伤之一。 曾几何时,港资线路板企业带来先进的设备技术、专业人才、管理模式,引领了国内线路板产业的崛起;20年过去,港企却仍然与本土线路板厂商周旋于中低端制造,自然风光不再。当2007年以港台资本为主体的“中国制造”在国际市场上信誉严重跌落,以廉价为吸引顾客亮点的“中国制造”在欧美市场成了“劣质品”的同义词,在中国厂商信誉处于半破产状态之时,早先源源不断的订单自然会减少甚至断流。昔日的出口订单大不如前,而国内市场则被内资线路板企业瓜分殆尽,出走、撤退抑或留守,都成为艰难的选择。 破局之道 建滔系的垂直整合 面临严峻挑战,不少企业有意将珠三角的厂房搬到内地甚至东南亚地区,以节省成本,但是,与台商北迁长三角不同,港商依然留恋“福地”珠三角,其中最主要的原因就是珠三角有完善的产业链配套。没有人预期中国沿海的制造业将消失,因为从纺织到电子业,所有的上游供应链与较复杂的人力技术都在这里,珠三角用20年培植起来的产业链,别的地方很难取代。不过,前有台商后有内资,加上线路板产业中低端已逐渐从产能短缺走向产能过剩,对于港资线路板企业来说,市场的空间已被挤压,急需寻找破局之道。当整个市场的竞争逐渐成熟,单靠某一方面能力而获得发展的企业,如果不能迅速把这种能力扩展到其他方面,就很难保持快速发展的势头。这个时期最重要的是整体运营能力,包括对资源的掌控、成本控制以及产业链整合等等。此时,集团化运作的优势显现出来,推动企业跨越危机。建滔集团,就是为数不多的港企成功案例之一。 1988年,张国荣先生用了所有积蓄,和合作伙伴在深圳成立了首家覆铜基板厂,伴随着90年代全球电子产业的繁荣,他所创立的建滔集团一直不断扩展生产规模,并深化垂直整合,发展成今天的一方之霸。纵观张国荣的“垂直整合”策略,通常先以简化的上中下游生产方式,形成完整供应链,再藉此扩大集团的规模经济与成本效益。“以垂直生产策略,有效管理资源,享受由产能扩充带来的成本优势,从而扩大集团的市场占有率。”2002年,建滔通过收购科惠线路有限公司 57% 权益,首次将业务向下游扩展至生产印刷线路板;随后几年,建滔继续向下游延伸其垂直生产模式:2004年,集团成功收购依利安达,通过其客户网络,扩充市场占有率,旗下多间印刷线路板分公司策略性地分布国内重要城市、香港及泰国,生产单层、双层、多层及高密度互连印刷线路板,奠定集团在中国印刷线路板市场的领导地位;2006年建滔成功分拆覆铜面板业务在香港联合交易所主板上市;2007年收购台资扬宣电子75%权益,同年高密度互连印刷线路板成功投产……如今的建滔,不仅是全球最大覆铜面板生产商,还是全中国最大的印刷线路板制造商,中国化工产品龙头供货商之一,拥有员工超过3万人,年销售额超过8亿美元。

走集团化之路,大多依靠上下游的产业链整合,而能获得不错的成本空间、市场份额等优势,从而稳健成长。以建滔所收购的几家线路板工厂而言,其直接供应覆铜板基材即可大大降低上游成本,自然比其它厂商有更大的存活几率。其实,港商以集团控股的方式经营线路板事业,也影响到许多具有潜力的大陆本土厂商,例如汕头超声、深南电路、及大连太平洋等。虽然大陆本土PCB厂商的规模多数偏小,但这种透过集团经营的方式,将有助于企业在困境中存活,同时在大集团的支援下,才有机会挑战外资大型线路板厂商的潜力。 为寻求更好的发展空间,港资线路板企业并不是没有尝试,只是成果寥寥无几。曾经盛极一时的至卓飞高率先北扩的铩羽而归,更让有转移念头的港企徘徊不前,唯恐步其后尘。早在1992年,至卓飞高就已将香港厂房的技术引入深圳厂房,并将其生产线迁移到中国,增强了公司的成本效益。 2002年,至卓飞高在香港交易所正式上市,堪称行业的优秀生典范。20多年来,它一直被认为是中国线路板行业的“黄埔军校”,为国内线路板企业培养输送了大量人才。2003年起,至卓飞高开始向外转移,这一年投资了3.2亿在广东韶关市曲江区白土工业园兴建分公司,2005年又在内蒙古通辽投资设厂,深圳只留下总部基地。然而,贸然迁移使至卓在通辽的工厂成为了“先烈”。由于当初只看重地价便宜,没有考虑到上下游产业连的配套、专业技工的缺乏等,通辽工厂正式投产后遇到了巨大的困难,连续亏损之下只能选择关闭。先行者的惨淡收场,让观望者噤若寒蝉,整个十年,在台企、内资线路板企业火热扩厂之时,鲜见港资企业踊跃扩张、投身内地的身影。唯一例外的是红板集团投资江西吉安获得成功,成为一个模范生。 香港土地面积狭小、国际贸易商业发达,造就了港商与生俱来的生意人思维,十年间,多家PCB企业在经营状况良好的情况下选择转卖,这或许是港资经营企业的独特商业思想。除了上述提到的科惠、依利安达,被出让的港资线路板企业还有美维、王氏、添利、超毅、江门荣信等。早在2000年,王氏电路(惠州),这家曾位列中国线路板行业前三名的实力雄厚的线路板港企,就已被转卖给瑞士和花旗银行,变身为瑞花电路。美维,1997年第21届中国电子组件百强企业前20名,于2007年2月2日在香港联合交易所上市,三年后的2010年,唐氏家族将美维印刷线路板业务出售给美资TTM,清盘撤退;添利,同样是业界知名的大厂,也免不了被出售给美资惠亚的命运。90年代在珠三角风光无限的港资线路板企业大厂,十年间已被陆续出手,所幸的是当年辛苦培植的企业也终于卖了个好价钱。 当然,今天的珠三角还有很多中小型线路板企业尚在努力经营,擅长成本控制和管理的港资,依然有其闪转腾挪的本事。珠三角土地有限,令生产成本上升,如果劳动密集型企业继续留在珠三角,利润空间只会愈来愈少,而在广东省面向山区和东西两翼地区,那里的土地和劳动力还很便宜,电价也远远低于珠三角,整个生产成本比珠三角大大下降。在留恋珠三角产业链的情况下,也有部分港资线路板企业转战粤东、西、北等地区。此外,“转移不成,就转型。”有的港商也开始重视中高端产品的制造和研发,力求赶上电子信息产业的新机遇。 制造业更需要实干精神

制造业是“雁行企业”,永远向劳动力成本低的地方迁移,曾经美国、日本、“亚洲四小龙”都经历过这样的阶段,如今的珠三角遵循着同样的规律,在成本上升后,势必向劳动力成本更低的地方转移。制造业的大环境是无法改变的,能改变的只有企业自身,让我们无法释怀的是,不过20年,曾经拥有市场、技术、人才等优势的港资线路板企业,在新世纪的第一个十年即已逐渐凋零,在线路板行业中渐行渐远。从台商和内资的积极挺进,对比多数港商的退守和偏安一隅,是什么原因让他们有着如此大的反差?仅仅是因为至卓飞高在前行的路上绊了一跤,就让尾随者驻足不前?或许港商与生俱来的经营思维及固有缺陷,才是造就港资线路板行业现状的深层次原因? 然而,如今还能期望建滔有多大实力再收购几个“依利安达”?更多的港资线路板企业在新世纪的步伐就这样因为土地、资本、接班人的缺失而停滞不前,产业链缺失、缺乏实业精神、不够进取和执着、不敢投入等,不过是港商无心恋战的表象而已。线路板产业进入第四个十年的今天,台商、港商、内资以及欧美日韩的线路板企业都已在中国大陆竞相设厂,未来的竞争也将越来越激烈,谁将主导未来的市场?我们拭目以待。

|